「生命保険→相続対策→大失敗」する人の深刻盲点

相続時にメリットがある生命保険だが…

保険の勧誘を受けるとき 「生命保険に加入すると、相続税対策になりますよ」 などと聞いたことはありませんか?

【ベストセラー『「おふたりさまの老後」は準備が10割』から紹介】図1枚でひと目でわかる!生命保険を入る時に「確認すべき注意点」は?

「聞いたことはあるが、実はよくわからない……」という人も多いのではないでしょうか。

たしかに、生命保険を上手に利用することで、 財産を渡したい人にスムーズに渡せる、相続がスムーズになる、相続税が軽減できる といったメリットがあります。

生命保険と相続を理解するためには、 「遺産分割」 と 「相続税」 という2つの視点でとらえることがポイントです。

今回は、 生命保険と相続の関係 について、 失敗ケース も含めてわかりやすく解説していきましょう。

「2つの視点で考える」のがポイント

「相続」と聞くと「どう分けるのか」という遺産分割が頭に浮かびますが、 死亡保険金は遺産分割の対象ではありません。

保険金は受取人固有の財産となるため、 保険契約の際に指定した受取人が、そのまま受け取る ことができます。

たとえば、夫の死亡保険金の受取人が妻になっていれば、他に相続人がいたとしても、妻は保険金を100%受け取れるのです。

なお、 保険金の受取人が相続放棄した場合 でも、死亡保険金は遺産分割の対象ではないため、死亡保険金を受け取ることができます。

死亡保険金には 「みなし相続財産」 として、 相続税が課されます。

「えっ? 保険金に相続税がかかるなら、相続対策にならないじゃないか」と思うかもしれませんが、ご安心ください。

相続税には 「生命保険金(死亡保険金)の非課税枠」があり、【500万円×法定相続人の数】までは非課税 となります。たとえば相続人が3人いる場合、1500万円までの死亡保険金には相続税はかかりません。

※ただし受取人が相続人以外の場合、この非課税枠は適用されない。

そもそも相続税については 【3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】という、誰でも受けられる「基礎控除」 があります。

ですから、 相続財産がこの基礎控除を超えそうな場合 に、「生命保険金の非課税枠」を使って非課税枠を広げ、相続税対策をすることができるわけです。

※配偶者の場合は「配偶者の税額の軽減」があり、1億6000万円までであれば相続税はかからない。

つまり、相続における生命保険のメリットは、次のようになります。

遺産を受け取ってほしい人を受取人にして生命保険に加入することで、 確実に死亡保険金が受取人に渡る (遺産分割や遺留分の対象にはならない)。

そのまま預貯金として保有していれば相続税の計算に含まれたであろう財産が、生命保険の活用によって、 【500万円×法定相続人の数】まで非課税枠 となる。

「相続税の対象」になるには条件がある

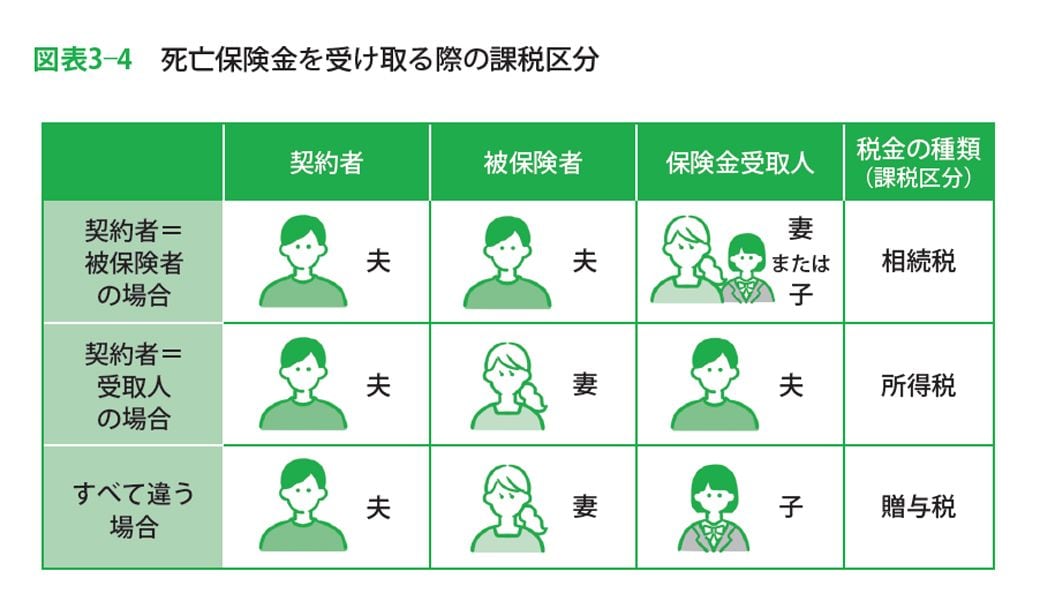

ところで、生命保険には 「契約者」「被保険者」「受取人」という三者 が必ず存在します。

三者の設定により「課税される税金」の種類が異なるので、注意が必要です。

★「契約者=被保険者」の場合は相続税

★「契約者=受取人」の場合は所得税

★「契約者、被保険者、受取人がすべて違う」場合は贈与税

と、課税区分が変わります。

死亡保険金の非課税枠である500万円が適用されるのは相続税の場合のみ なので、契約を確認しておきましょう。

ちなみに、受取人が死亡している場合は、受取人の相続人が取得します。

こんなケースがありました。

生命保険の契約者が亡くなり、受取人は奥様でした。

しかし、バタバタして保険金請求をし忘れ、死亡保険金を受け取らないまま、奥様も亡くなられてしまったのです。

この場合、 受取人(奥様)の相続人が遺産として保険金を受け取る ことになります。

このご夫婦には子どもが複数いたのですが、そのうちひとりがすでに亡くなり、彼には養子縁組をした連れ子がいたのです。

しかし、連れ子は音信不通でまったく連絡がとれません。そのため保険金の分割協議が進まず、他の相続人は途方にくれてしまいました。

事前に「知識」をつけ「準備」しておけばよかったが…

本来、 面倒な遺産分割協議が不要であることも、死亡保険金のメリット ですが、このように複雑な状況になってしまっては本末転倒です。

受取人が亡くなってしまうと通常の相続と同様の手続きが必要となるため、 早めの受け取りが肝心 です。

生命保険は上手に使えば相続税対策になる、お金を残したい人にスムーズに渡せるというメリットがあります。

それらの メリットを上手に活用するためにも、事前に「知識」をつけたうえで、「適切な準備」をしっかりしておくこと が大切です。